解説

安楽寺の本堂から、八角三重塔(国宝)に向かう歩道の斜面の木立の中に、「伝芳堂」(開山堂ともいう)というお堂があります。ここに二人の僧侶の倚像〔いぞう〕(倚子にかけた像)が並んで祀〔まつ〕られています。右側が開山(安楽寺第一世)の樵谷惟僊〔しょうこくいせん〕和尚で、左は二世の拗牛恵仁〔ようぎゅうえにん〕和尚です。

現在の安楽寺は曹洞宗に属していますが、かつては臨済宗の寺院で、嘉慶二年(1388)には「諸山〔しょさん〕」という位に列せられた古刹〔こさつ〕です。このことは義堂周信〔ぎどうしゅうしん〕があらわした『空華集〔くうげしゅう〕』の「別宗建首座〔しゅそ〕住信州安楽諸山疏〔そ〕」に記載されていますが、臨済宗の寺院としての創建はつまびらかではなく、信濃出身の僧樵谷惟僊の開山と伝えています。

本像は等身大の僧形像で、竹箆〔しっぺい〕(棒状のムチ、後補)を握って曲〔きょく〕ろく(僧侶がかける倚子)に腰かけていますが、このような禅宗の祖師像を「頂相〔ちんぞう〕」といいます。禅宗で修行する門弟たちは、わが師の生き方に学び、その心に接することをたいへん大切にするといわれています。したがって安楽寺の開山である惟僊の頂相は、その徳を慕う門弟たちの力によって造立されたものと考えられます。

頂相は檜材を用いた寄木造〔よせぎづくり〕(用材を組み合わせてつくること)で、像高は74.4cmです。頭部は三材を前後に矧寄〔はぎよ〕せ、中をくり抜き玉眼(水晶でつくった眼)を入れています。体部や腕、そして着衣の袈裟なども、用材を組み合わせ、中をくり抜いています。像の表面は、サビ漆(木の肌を整える下地の漆)で地固めをして、その上に黒漆を塗り、白土の下地に彩色するという手法をとっています。現状は、その彩色はほとんど剥落し、顔面の肉色や法衣の一部に黄褐色がわずかに確認されるのみで、全体にどのような彩色がなされていたかはよくわかりません。

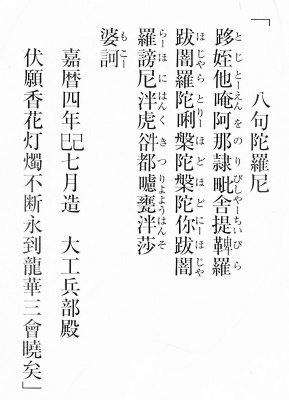

像の背部には『首楞厳経〔しゅりょうごんきょう〕』巻七にのる「八句陀羅尼〔だらに〕」と、嘉暦四年(1329)七月、大工〔だいこう〕兵部が造立したという銘が墨書されています。また銘記の終わりには「伏願香花灯燭不断永到龍華三會曉矣」と墨書されています。「龍華三會〔りゅうげさんえ〕」とは、釈迦入滅後、弥勒菩薩が五十六億七千万年後にこの世に下生〔げしょう〕し、華林園の龍華樹の下で、三回にわたっておこなわれる説法会のことをさし、本像の造立がこれにつらなることを願うと記されています。このことから、本像は惟僊の没後に造られたものと推定されます。

惟僊は信州の出身で、宋の景定年間(1259-64)に中国へ渡り、天童山に登り別山祖智のもとに参じその許しを受け、帰朝後、郷里の塩田に安楽寺を開いたと、既述の『空華集』所収の『諸山疏』、『延宝伝灯録』や『本朝高僧伝』に記されていますが、その生没年は明らかではありません。しかし像内の墨書銘により、惟僊は嘉暦四年には、すでに没していたことがわかります。

禅宗における頂相は、その弟子たちにより没後、一周忌・七回忌・十三回忌につくられる場合が多く、本像も惟僊没後、第二世の恵仁や門弟たちにより、造立の計画が進められたものと思われます。背筋を伸ばし、両臂を張った威厳のある姿ではありますが、穏やかな惟僊の表情は、接する者を包み込むような寛大さを秘めています。惟僊の頂相は、その姿が写実的に刻まれたというより、その徳を慕う大勢の門弟たちの、心の中に生きつづけている、理想化された姿のようにみとれます。したがって造立は、惟僊の没後まもなくというより、ある程度の時を経てからと考えるのが妥当でしょう。

像内背面に記されている墨書銘ば以下のとおりです。(昭和九年の修理時に写しとった籠文字による、『信濃史科』参照)

[訓読]伏して願わくは、香花灯燭断たず、永く龍華の三会の曉に到らんことを。