コラム

I'm Harry.K.Shigeta

15歳で渡米し、商業写真家としての道を歩む中でシゲタが直面した問題、それは言葉と人種の壁。20世紀の初頭、日本人に対する偏見はまだまだ強く、仕事においても日常会話程度の英語では全く相手にされませんでした。加えて、シゲタの身長は160cmほど。もともと大柄な人が多いアメリカでは、当時、小柄な男性は引っ込み思案か喧嘩っ早い短気な人というイメージがあり、シゲタは営業先や撮影現場でも苦労したそうです。

ですが、そんなことであきらめるようなシゲタではありません。持ち前の負けん気の強さで黙々と英語を勉強。しっかりと語学を身に着け、交渉の場では冗談も交えながら流暢に英語を話したといいます。身長差、頭2つ分という小柄な日本人が、物怖じせず悠然と英語を話す姿に、交渉相手は非常に驚いたとか。

プレゼン力がものをいうアメリカ社会。写真技術はもちろんのこと、コミュニケーション力や社交性も高めることで、シゲタは信頼を勝ち得ていったのです。

第一印象が大事

写真家の道に進んでから約10年。長くつらい下積み生活を経て高度な写真技術を習得したシゲタは、その腕を買われ、ロサンゼルスのスタジオでエースカメラマンとなり、ハリウッドスターや著名人の写真撮影を任されるようになります。このマンガは、そんなある日エピソードです。

映画俳優の撮影依頼を受けたシゲタは、早速、自分の車で撮影現場に向かいます。依頼を受けているので、当然通してくれるものと思っていたシゲタですが、待っていたのはまさかの立ち入り拒否。すっかり面食らってしまいます。 ですが、ここで帰るわけにはいきません。なぜこうなったのか考え、どうやら、古い車とよれた作業着でやってきた自分の姿がこの場にふさわしくない、と気づいたそうです。そうとわかると、すぐにスタジオに掛け合い運転手付きの高級リムジンを手配。自身もスーツに着替えて登場すると、今度は許可書も見ずにすんなりと撮影現場に入れてもらえたといいます。 少しやりすぎのような、映画の都ならではの話ではありますが、仕事をする上で、技術だけではなく見た目も大切ということは、いつの時代も変わらないようです。

ちなみに、このことがきっかけとなったのかは定かではありませんが、シゲタは常にスーツを着用して仕事をしています。決して着崩さず撮影や交渉に臨む姿は、その温和な性格も相まって「本物の紳士」とまで言われたといいます。

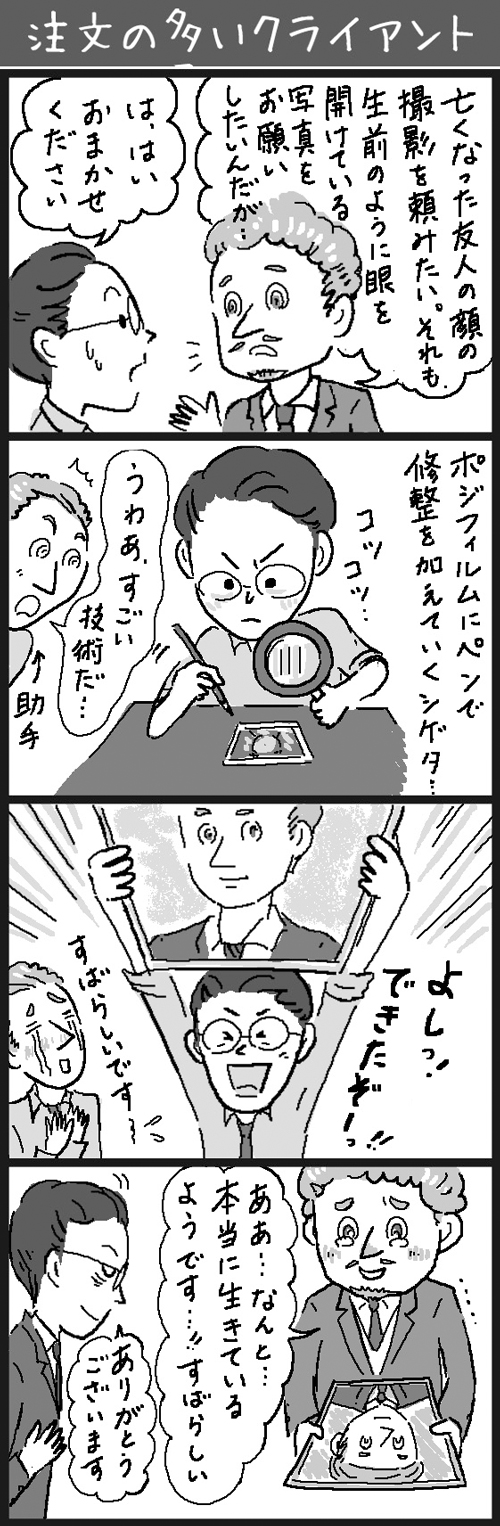

注文の多いクライアント

写真家ハリー・K・シゲタ。彼の活躍を語るうえで、決して外すことができないのが、その巧みな写真修整技術です。当時の写真修整は直接フィルムに手を加えるものだったため高い技術と精密さが求められましたが、シゲタは手先の器用さを活かし修整技術を習得。高度な技術を用いて生み出される彼の写真は高く評価され、その腕を求めて多くのクライアントがスタジオを訪れました。今回のお話は、スタジオで働いていた助手が見た、シゲタの驚愕の修整技術を物語るエピソードです。

ある日、シゲタのもとに舞い込んだ変わった依頼。それは、亡くなった人の撮影。しかも、生前の頃のような目を開けた写真にしてほしい、というのです。早速、シゲタはその亡くなった人のもとに向かい写真を撮影します。もちろん、無理やり目を開けるわけにはいかないので、撮られた写真は目を閉じられたままです。ここからいったいどうするのかと、スタジオに戻ったシゲタを助手が見ていると、シゲタは写真のネガからポジフィルムをつくり、拡大鏡で覗きながらペンをつかって丹念に修整を加えていきます。そして現像、焼き付けを経て出来上がった写真を見てみると、なんと閉じていた目が自然な形で開かれていたのです。それはまるで亡くなった人間が生き返ったかのようだったといい、この作業を難なくこなしたシゲタに助手はとても驚いたそうです。

現代ではパソコンひとつあれば簡単にできてしまうことですが、当時はとても大変な作業。修整技術という大きな武器を身に着けたシゲタは、商業写真家としての地位を着実に築き上げていくのです。

注文の多いクライアント 2

ある日、シゲタのスタジオに来客がありました。いくつも部屋があるシゲタのスタジオの立派さに驚いていると、一枚の絨毯の広告写真を見つけます。桜の花が舞う窓から優しい光が差し込み絨毯を照らす、そんな写真だったといいます。客人が「いい写真ですね」と話すと、シゲタは「これはスタジオで撮りましたが、だいぶ苦労しました」と答えたといいます。

というのも、この写真の依頼があったのは秋ごろだったといい、桜が咲いている時期ではありませんでした。仕方がないので、スタジオで撮ろうと窓の外に造花で桜を演出しますが、まったく雰囲気が出ません。シゲタは様々に考えをめぐらせ、最終的にある方法を思いつきます。それは桜の写真を原寸大にまで引き伸ばし、色を付け、窓の外に配置してバックにしてしまう、というもの。この方法が功を奏し、クライアントは仕上がりに満足したとか。

シゲタは、クライアントが満足する写真を撮影することにこだわりました。当たり前ですが、商業写真家である以上、自己満足の写真を提供しても喜ばれるものではありません。どうすればクライアントは満足してくれるのか、商品をどう見せればその価値が伝わるのか。考えをめぐらせ、自身の持つ力を駆使して依頼主の期待に応えていったシゲタに、数多くの注文が集まっていくのは当然の流れだったといえるでしょう。

鳴りやまぬ電話・・・

いつものように大忙しのシゲタ・ライトスタジオ。ある日、複数の企業から依頼が集中してしまいます。その数、なんと150枚。しかも、すべて手間や時間のかかるカラー写真。そして、制作に許された期間はわずか2か月。とにかくやるしかない、とシゲタはカラー写真担当のスタッフ2人と制作に取り掛かります。どんな仕事にも絶対に手を抜かないシゲタは、この無謀なスケジュールでも、納得のいくまで写真を撮り続けたといいます。結局、2か月の間、昼夜問わず働き続けることとなりましたが、すべてを仕上げ、納品することに成功します。

制作も無事終わり、くたくたになりながらも一安心のスタッフ。すると、一本の電話が...さすがにこの漫画のようなタイミングで鳴ったかはわかりませんが、シゲタは「次は講演会だ」と、休む間もなく自身の講演会に向かってしまったそうで、スタッフはただ見送るしかなかったそうです。

何ともタフなシゲタですが、講演会は彼にとって特別な意味を持っていました。それは後進の育成。自分の技術を自分だけで終わらせてしまってはいけない。この技術を多くの写真家に伝えることで写真文化を高めよう。そう思って講演会を行ったといい、忙しい合間を縫って多い時には2か月に20回を超えることもあったそうです。

「私の使命はカメラによって貢献すること」シゲタはこう話しています。高い技術と芸術性で人々を魅了した商業写真家ハリー・K・シゲタ。その魅力の源は、彼自身の人柄にあったのかもしれません。

初めて使ったカメラ

シゲタが美術学校時代に、自身の遅筆を補うために購入したブローニーカメラ。彼はこのカメラをずっと大事に持っていたといいます。そして、スタジオを訪ねてくるカメラマンなどから、この古いカメラのことを聞かれると、こんなエピソードを話したそうです。

美術学校時代、遅筆に悩んだシゲタは、当時、1$という低価格で販売され大流行していたブローニーカメラを見つけ、これでモデルを撮影しようと購入します。

早速、買ってきたばかりのカメラでモデルを撮影。モデルの位置を決め、カメラを構え、シャッターを切ります。撮った写真のネガは、当時、現像・プリントサービスを行っていた大手カメラメーカー・イーストマンコダックに送り、写真が出来上がるを今か今かと待っていました。しかし、ここで思わぬことが起きます。完成して送り返されてきた写真が、なんとすべて真っ白。実は、シゲタはこの時、まだ、露出や絞りといった写真を撮る基礎を知らずにシャッターだけ押していたので、光を取り込みすぎてすべて白く飛んでしまったのです。ひどくがっかりした彼は、その後、必死にカメラを勉強し、やがてカメラマンの道に進みます。

こんな経験から、彼はこのブローニーカメラを常に机の上に置き、最初の頃の自分を忘れないように、また、誰でもはじめは失敗するもの、と悩みを抱えるカメラマンに話したといいます。

写真を自在に操る

芸術的な表現を写真に加えることで名を成したシゲタ。ネガに鉛筆で線を書き加えたり、時には薬品などでネガを削ったりと、その修整技術は高く評価されました。しかし、彼の写真技術は修整だけではありません。独特のアイデアや時には視覚のトリックなども使って写真を表現しています。

青年時代の話。シゲタは写真技術の研究のため、ライフルで的を狙う友人の姿を撮影します。実際に撃ったところを撮っても理想的な写真は撮れないため、まずは構えているところを撮り、あとからネガに銃弾と影を書き加えることで、一発の銃弾が的をめがけて発射される写真に仕上げます。しかし、ここでシゲタはあることに気づきます。それは、銃を発射しているのに硝煙ないということ。よりリアルな写真を求めるシゲタは、この煙の表現をどうするか考えます。そこで思いついたのが、小さな綿切れ。これをネガと印画紙の間に挟んで焼き付けると、綿の細かい繊維が影となり銃口を漂う見事な煙として表現されました。

この後も、シゲタは合成写真やモンタージュを作る際、綿やクレヨン、木炭などを用い、その陰影は、芸術的な写真を作り上げる重要な要素となります。

撮影へのこだわり

シゲタは商業写真のポイントは2つだといっています。1つ目は、撮影者が商品を理解すること。2つ目は、購入者が買いたいと思えるものであること。自分が良いと思う写真をつくるのではなく、客観的に見てよいデザインを作らなければならない、そう感じていたシゲタは、商品や撮影する被写体を徹底的に研究して、完成度を高めていきます。

そんなシゲタがこだわった撮影依頼に製鉄所の写真があります。

国を強くするには鉄が重要、というテーマをもとに、シゲタは連続した組み写真をつくろうと考えます。しかし、まずは、製鋼工業について出来るだけの知識が必要だと思い、シゲタは二日間作業中の鋼鉄工場で暮らします。機材などは一切持たず、ただ、鉄が出来上がる仕組みや人の動きをひたすら観察したそうです。そして、改めて助手と共にカメラを持って工場に入り仕事にとりかかったといいます。出来上がった写真は、火花を散らし赤々と燃える鉄やそれを成型する巨大な機械、そしてそこで働く職人など、製鉄業の力強さを伝える、魅力ある作品となりました。

家での楽しみ

アメリカを代表する写真家となったハリー・K・シゲタ。自分のスタジオには何人ものスタッフが働き、簡単な広告写真こそスタッフに任せるものの、大口の撮影やお得意様は、やはり自分で手掛けます。また、新しい写真の技法やアイディア出しなども、自分の休みを返上してスタッフと語り合い、まさに商業写真漬けの毎日だったといわれています。

そんなシゲタの家での楽しみはラジオを聴くことだったといいます。なぜかといえば、広告を“見なくて”済むから。さすがのシゲタも、家に帰ってまで仕事のことは思い出したくなかったようで、テレビはほとんど見なかったそうです。

シゲタの後継者

1930年にカメラ仲間のジョージライトと立ち上げた自身の写真スタジオ「シゲタ・ライトスタジオ」。

シゲタの洗練されたデザインと高い技術から生み出される商業写真の数々は高い評価を受け、新聞記事には「アメリカの広告写真は世界で最も優れている、なぜならシゲタ・ライトスタジオがあるからだ」とまで評されました。

当然、このスタジオで働くことはステイタスとされ、シゲタの下には15人ほどの助手が働いていたといいます。彼らは日夜シゲタと語らいカメラ研究の話をし、シゲタも自身の後継者を育てようと技術のすべてを伝えました。しかし、結果はどれも実らず。もっとも目をかけた弟子も、技術は素晴らしかったがシゲタのような社交性がなく、後継者にはなりえませんでした。シゲタは、「みんないいところまではいくが、その先を脱することができない。努力にもよるが、こればかりは天から与えられたものなのか」と残念そうに語っています。