肺結核との闘い 〜大学教授、医学博士として〜

山極先生の生涯をキーワードで表すと、清貧、結核、癌研究の三つになるであろう。「およそ明治以来の学者で先生ほどの苦難にあわれた人が他にあるでしょうか。試練というにはあまりにも長く、またあまりにも悲惨でした。」とさえ書かれた(釜洞醇太郎)。養父の残した負債に加えて、明治31年3月には火災にあい長女を失った。翌32年2月結核を発病した。喀血はときどき起こり、晩年まで続いた。

先生は周囲への結核の感染を恐れた。外出には痰壷を持参し、決して路上に痰を吐かなかったし、幼い孫を膝に抱き上げることもしなかった。同時代の軍医・作家である森林太郎・鴎外が結核を一生隠し通した(森於菟『父親としての森鴎外』309頁、ちくま文庫、1993年)のとは対照的である。効く薬のない時代のことであり、先生は徹底した安静だけが結核を治すことが出来ると考えた。喀血したり、痰に血が混じったりすると、献身的な夫人の介護を受けながら、口もきかず、本も読まず、天井板を見上げるだけの日々を送った。

関西に出張したとき京都大学病院に入院した。このときは回復が危ぶまれるほどだった。これ以外は入院したことがなく、主に冬休みを利用して国府津の決まった宿で11回も静養した。

結核発病後、始めて国府津に行ったときから、昭和4年2月、第67回の誕生日(死去の一年前)までの間につくられた俳句や短歌(先生は駄句、我流即興詩と呼んでいる)が『曲川句集』(巻の一「病める凡人の声」、巻の二「朝顔の巻」)として纏められている。全く我流の作品であるが、そのためかえって学者としての意欲や家庭人としての温かさを感じ取ることができる。慢性病患者にありがちな暗さはない。かえってユーモアのある目で自分を見つめているかのようである。長く癌研究会に関係した渋沢敬三(栄一の孫、日銀総裁や大蔵大臣を歴任)は『曲川句集』を読んで最初は笑ったが、そのあとでは粛然と襟を正し、お目にかかったことのない先生に、不思議なほどの強い尊敬と愛着を感じた、という。

|

|

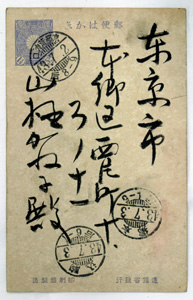

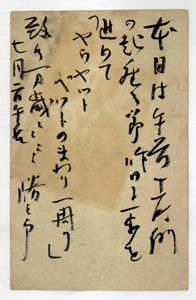

■ 包子夫人宛葉書 明治43年(1910)7月2日付。勝三郎は4月の大阪出張の帰途、京都で講演の後喀血して京都大学病院の内科に入院し、6か月の療養を余儀なくされた。 この葉書は、入院中の勝三郎から東京の包子夫人に宛てたもので「ヤウヤット ベッドのまわり 一周り」の句が書かれている。 〔東京大学医学部 人体病理学・病理診断学分野所蔵〕 |